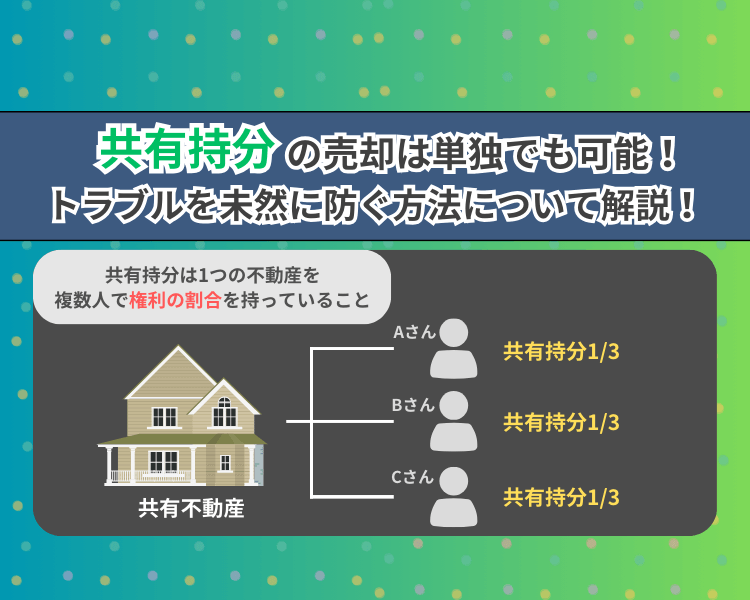

「共有持分を売却することは可能?」

「他の共有者とのトラブルを未然に防ぐ方法は?」

共有持分の売却を検討している方は、上記の疑問を抱えているかもしれません。

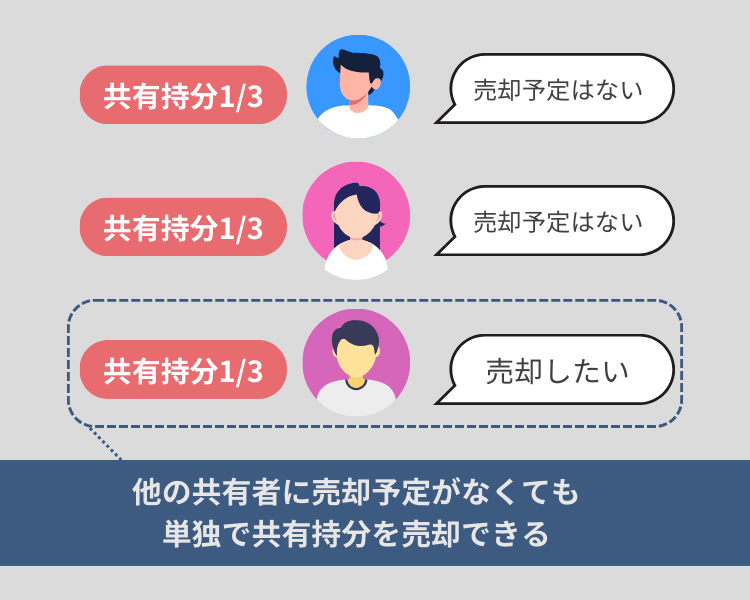

結論からいうと、共有持分は単独での売却が可能です。

共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有し、それぞれの所有者で権利の割合を持っていることです。

共有持分は、個別に与えられた権利のため、単独で売却をおこなえます。

共有持分は他の共有者も所有しているため、売却する際は注意が必要です。

たとえば、共有持分を売却した場合は、新たな買主へ共有持分の権利が移ります。

急に新たな所有者が現れた場合、他の共有者は何も説明を受けていないと感じるかもしれません。

単独での売却が可能でも、あらかじめ売却する旨を他の共有者へ伝えておくことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

当記事では、共有持分の売却方法と、トラブルを未然に防ぐための方法について解説します。

共有持分の売却は個別権利のため単独でおこなえる

共有持分の売却は、個別権利のため他の共有者の同意がなくても単独でおこなえます。

共有持分は、民法249条で個別権利として認められているため、自分の持分を自由に処分(売却、贈与など)することが可能です。

民法第249条

1.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。引用元:WIKIBOOKS

不動産登記簿上では、各共有者の名義と持分の割合が記載されています。

共有持分の割合は、不動産を購入する際に支払った金額と同等になるのが一般的です。

たとえば、5,000万円の不動産を2名で購入するとします。

Aさんが3,000万円、Bさん2,000万円支払った場合は、Aさんが5分の3、Bさんが5分の2の持分割合となります。

共有者ごとに所有している持分の割合は、登記簿上で個人の持分と明確になっているため単独で売却可能です。

ただし、売却後のトラブルや買手探しをおこなう際は、他共有者への相談やプロのアドバイスを得ることでスムーズに進められます。

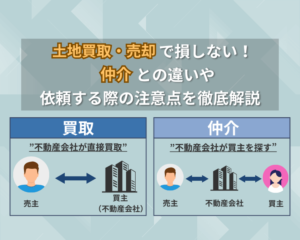

共有名義の不動産は複数人名義のため単独で売却できない

共有名義(共有不動産)は、複数人名義のため原則として単独で不動産全体を売却できません。

なぜなら、共有名義は権利の割合を所有しているのではなく、不動産自体を複数人で所有しているからです。

共有名義は、主に以下の状態で不動産を所有していることを指します。

- 相続人が共同で相続した場合

- 夫婦や親子で共同購入した場合

- 投資仲間や知人同士で共同出資した場合

上記の場合は、共有名義となるため売却時には、他共有者の承諾が必要です。

また、共有名義の不動産には、以下の課題が生じます。

| 売却時は手続きが複雑 | 売却時は全共有者の同意と、持分ごとの単独売却をおこなうなど、一般的な単独所有よりも複雑になる。 |

|---|---|

| 管理・維持費の負担調整 | 共有者同士で固定資産税や修繕費用の負担割合、管理方法などを話合う必要がある。 |

| 意見の不一致が生じやすい | 不動産の売却、賃貸に出す、建て替えなどを検討する際は、複数人の意見を調整する必要がある。 |

共有名義の場合は、管理や意思決定を単独でおこなえません。

共有名義の不動産は、運用方法や売却を決める際は、共有者の同意が必要になる認識を持っておきましょう。

共有持分の売却は不動産全体ではないため買手が見つからない可能性がある

共有持分の売却は、不動産全体ではないため一般的な不動産と比較した際、買手が見つからない可能性があります。

なぜなら、不動産の購入を検討している方は、不動産全体の所有権を求めるからです。

共有持分だけの購入は、他の共有者と共同で不動産を所有する形となります。

そして、購入後も他の共有者とのさまざまな調整が必要です。

以下では、共有持分を「買手」の視点で見た場合に、想定されるメリット・デメリットをまとめました。

| メリット | 1.比較的安価で購入できる | 不動産全体を購入するより、資金負担が少なく済む場合があります。 |

|---|---|---|

| 2.キャピタルゲイン(値上がり益)の可能性 | 不動産価値が上昇傾向の場合、持分価格も上昇する可能性があります。 | |

| 3.共有物分割請求権を活用できる | 共有者の1人が「共有物分割請求」をおこなうことで、不動産全体を売却や分割する手段が認められています。 | |

| デメリット | 1.単独で自由に不動産を扱えない | 建て替えやリフォーム、賃貸などをおこなう際は原則他の共有者の同意が必要です。 |

| 2.流動性が低い、買い手が付きづらい | 市場価値の低下や、買い手が限られてしまうケースがあります。 | |

| 3.管理費や税金の負担 | 固定資産税や修繕費などのコストは共有者全員にかかり、割合や支払い方法での合意が必要です。 | |

| 4.他の共有者との人間関係・交渉リスク | 共有者同士で意見が合わない場合は、運用や売却が滞る可能性があります。 |

共有持分を売却する際の買手を見つけにくい問題は、不動産全体の所有権を得られない点です。

しかし、共有持分のみの所有でも「共有物分割請求」をおこなうことで、不動産全体を売却できる手段があります。

「共有物分割請求」は民法第256条で定められており、いつでも他の共有者へ請求できる権利のことです。

民法第256条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。引用元:WIKIBOOKS

他の共有者が売却を考えていない場合でも、自身で売却の旨や意思を伝えることで承諾してくれる場合があります。

不動産全体の売却を可能になった場合は、買い手もみつけやすくなるため、売却時の手段のひとつです。

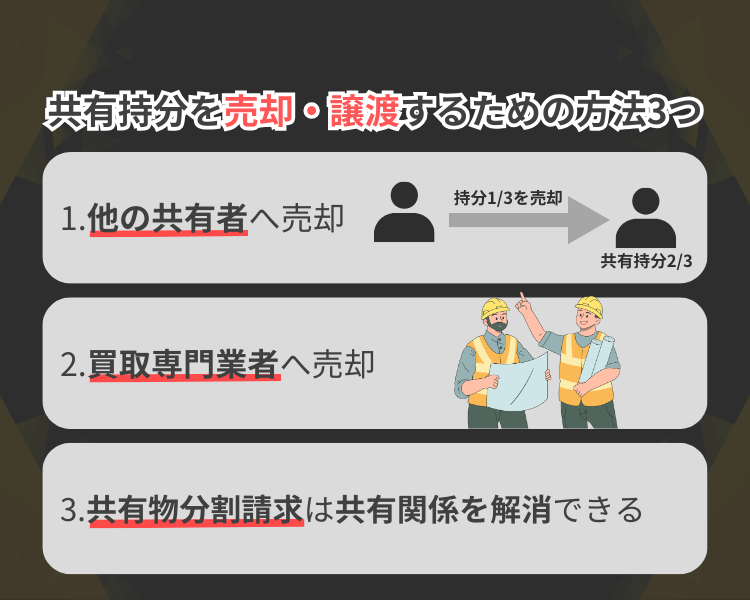

共有持分を売却・譲渡するための方法3つ

共有持分を売却・譲渡するための方法を解説します。

共有持分は、単独所有とは異なり、複数人で不動産を所有している状態です。

そのため、売却・譲渡するには他の共有者への交渉や新たな買い手を探すなど、さまざまな選択肢があります。

共有持分を売却・譲渡する方法は、以下の3つです。

- 他の共有者へ共有持分を売却

- 買取専門業者へ共有持分を売却

- 共有関係の解消は共有物分割請求を検討

共有持分は、自身以外に不動産の所有者が存在するため、他の共有者へ売却・譲渡が可能です。

加えて、買取業者へ売却する方法や、持分移転登記によって持分の破棄を検討するケースもあります。

共有関係を解消したいと検討している場合は、共有物分割請求といった法的手続きによる持分の破棄も可能です。

共有持分は、自身の置かれている状況からどのように進めたいかによって異なるため、複数の選択肢を比較して検討しましょう。

以下では、共有持分を売却・譲渡する3つの方法について、それぞれ解説します。

他の共有者へ共有持分を売却する方法

他の共有者へ持分を売却する方法は、他の共有者への交渉や合意を得られると、スムーズに共有関係の整理が可能です。

他の共有者は、すでに不動産の一部を所有しているため、新たな買い手を探す手間を省くことができます。

加えて、交渉次第では売却価格の調整もおこないやすいため、双方が納得できる条件を見つけやすい方法です。

以下では、他の共有者へ持分を売却する基本的な手順について、例を用いて解説します。

たとえば、相続で3人の兄弟が土地を共有していた場合に、次男が管理や活用の負担を感じて持分を手放したいケースを解説します。

買い取りの意向があるかを確認するために「管理や活用が難しいため、持分を売却したい」意思を伝える。

土地全体の相場を確認して、持分価格の目安を提示。

いつまでに買い取り完了するかなど、大枠の相談をおこなう。

兄弟から合意を得られたら、正式な売買契約書を作成して、司法書士や弁護士へ確認をおこなう。

不動産の登記を変更するために、兄弟へ持分の移転登記を完了させる。

上記の流れでは、新たな買手を探す手間を省いて、短期間で共有持分を手放すことが可能です。

他の共有者への売却は、共有関係の整理をスムーズに進められるため、代表的な選択肢になります。

お互いの利害関係が一致しやすい場合は、成立しやすい方法のひとつです。

他の共有者へ持分を売却する場合は、売却したい旨を伝えて、価格や手続きを明確にしたうえで話を進めていきましょう。

買取専門業者へ共有持分を売却する方法

買取専門業者へ共有持分を売却する方法は、他の共有者の同意が得られなかった場合に有効な選択肢です。

共有持分に特化している買取専門業者は、売却時のリスクなどを理解しているため、買い手探しに悩む必要がなくなります。

加えて、持分移転登記の手続きなども業者が進めてくれるため、売主の負担を軽減することが可能です。

買取専門業者へ売却するための基本的な手順は、以下の通りです。

共有持分の買取実績、対応スピード、手数料などを比較して信頼できる業者を選ぶ。

物件情報を業者へ伝え、共有持分の価格査定をしてもらいます。

可能な場合は、自身で事前に相場を調査しておくことで、交渉をおこないやすいです。

業者から提示された査定額と売却希望額のすり合わせをおこないます。

契約条件は、契約のキャンセルポリシーや手数料などを確認します。

双方が納得した内容で契約書へ署名・捺印をおこないます。

契約内容には、主に持分移転の日程、受領金額、支払い方法などを明記します。

買取業者が主体となり、司法書士などの専門家によって登記の移転作業をおこないます。

移転登記完了後に売主が代金を受領します。

買取専門業者への売却は、早期の現金化や買手探しの手間を省くことが可能です。

ただ、査定価格は業者によってばらつきがあり、安価になる可能性があるため見極めが重要になります。

他の共有者への売却をおこなえなかった場合は、買取専門業者への依頼も選択肢のひとつです。

共有関係の解消は共有物分割請求を検討する

共有物分割請求は、共有者同士の話し合いで解決できない場合に、裁判所の手続きによって強制的に共有関係を解消する方法です。

一部の共有者が反対している場合でも、法的な判断に基づいて分割・売却を進められます。

また、裁判所から不動産の現物分割を不可能と判断された場合は「競売」の形で、売却するよう命じられる場合もあります。

「競売(オークション)」とは、売主側では価格を確定せずに、買い手から希望価格を提示してもらい販売する方法です。

以下では、共有状態のまま不動産が放置されているケースを想定して、共有物分割請求の流れを解説します。

たとえば、相続によって3人の兄弟で不動産を所有していたものの、誰も住んでいない状態で何年も共有のまま放置されているケースを解説します。

他の共有者は持分を買い取りできるか、または買取業者へ一括売却するかを話し合います。

全員での話し合いがまとまり、合意を得られれば決定した方法で売却を進めます。

協議の結果、反対する共有者がいた場合は、家庭裁判所もしくは地方裁判所へ共有物分割請求を申し立てる。

調停では、第三者の調停委員が間に入って解決策を探ります。

合意に至らなかった場合は、審判(裁判官の判断)に進みます。

裁判所から競売を命じられる場合もあります。

しかし、共有者間で合意すれば競売ではなく、買取業者へ任意売却の選択も可能です。

不動産の売却によって、得た代金を各共有者の持分割合に応じて分配し、共有関係の解消をおこなう。

上記の流れを踏むことで、共有者同士の意見がまとまらない場合でも、法的に不動産の処分と共有関係の解消をおこなえます。

ただ、結果的に不動産を買い取り業者へ売却する流れになるケースもあります。

共有者同士での話し合いがまとまらない場合や、トラブルが長引きそうな場合は共有物分割請求を検討しましょう。

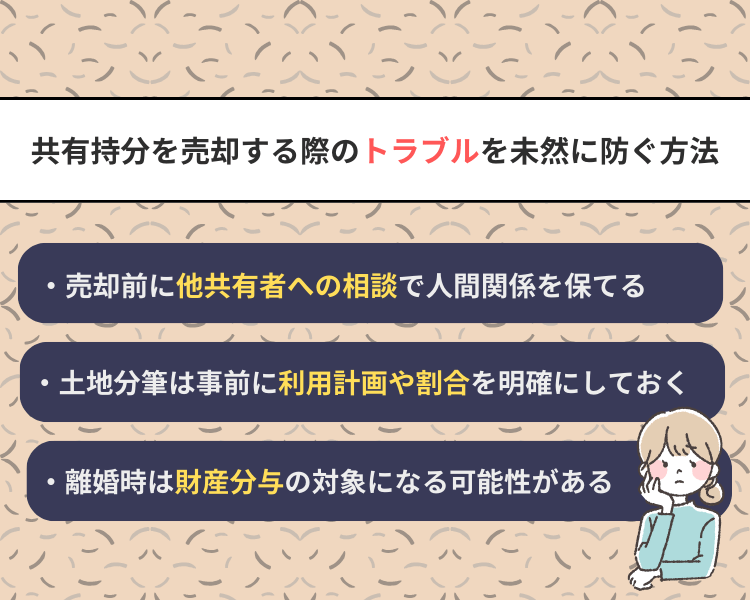

共有持分を売却する際のトラブルを未然に防ぐ方法3つ

共有持分を売却する際のトラブルを未然に防ぐ方法を紹介します。

トラブルを未然に防ぐためには「共有者同士の相談」「将来的な分割」「財産分与への備え」などの可能性を踏まえて、準備することが大切です。

共有持分を売却する際は、以下のリスクを想定する必要があります。

- 共有者へ相談なしでの売却は人間関係が悪化する

- 土地分筆をおこなった場合は物件の資産価値が下がる

- 離婚時は財産分与の対象になる可能性がある

共有持分の売却をスムーズに進めるには、他の共有者への相談などによって人間関係を保つことが可能です。

また、土地分筆や財産分与の問題に対しては「弁護士・司法書士・不動産会社」など、専門家のアドバイスを受けることでトラブルを回避できます。

| 主な定義 | メリット・デメリット | |

|---|---|---|

| 土地分筆 | 一つの土地を複数の区画に分割する手続きです。 | メリットは、各区画の境界が明確になり、土地利用の幅が広がります。 デメリットは、区画形状や接道状況によっては資産価値が下がる可能性があります。 |

| 財産分与 | 主に夫婦が離婚する際に、婚姻中に形成した共有財産を分割することです。 | メリットは、夫婦が公平に財産を受け取りできます。 デメリットは、残っているローンでのトラブルや、話し合いが長期化する場合があります。 |

共有持分を売却する際は、上記のトラブルを想定したうえで進める必要があります。

以下では、持分を売却する際のトラブルを未然に防ぐ方法について、それぞれ解説します。

共有持分の売却前に他共有者へ相談することで人間関係を保てる

共有持分の売却前に他共有者へ相談することで、不動産の処分に対する理解や合意を得やすくなり、結果として人間関係の悪化を防ぎやすくなります。

事前相談によって人間関係の悪化を防げる主な理由は、以下の通りです。

- 事前相談で不信感を与えにくくなる

- 事情を理解してもらえると合意を得やすくなる

- 将来的なトラブルを回避できる

共有持分の売却は、法的に他共有者の合意がなくても可能です。

しかし、相談せずに売却した場合は不信感を与えたり、税金や管理費用の負担に関するトラブルに発展する場合があります。

たとえば「個人の自宅資金を確保するために売却したい」などの明確な理由があれば、納得しやすくなります。

税金や管理費用のトラブルは、長期的になる可能性もあるため、共有者全員が納得のいく形で進めることが大切です。

土地分筆は事前に利用計画や区画の割合を明確にしておく

土地分筆は、利用計画や区画の割合を明確にしておくことで、トラブルを防げます。

土地分筆とは、本来一つだった土地を分割する手続きです。

土地分筆をおこなった場合は、区画形状や接道状況が変わるため、物件の資産価値が下がる可能性があります。

実際に土地分筆を進めた場合は、以下の問題が発生します。

- 一部の区画が細長くなり建設制限がかかる

- 将来の建物計画が立てにくくなる

- 地価の評価が下がり資産価値が落ちる

土地分筆をおこなった場合は、他共有者から「資産が損なわれた」などの不満が生じて、トラブルに発展する可能性があります。

土地分筆をおこなう場合は、共有者同士の相談と土地家屋調査士・不動産会社などの専門家へ依頼することで、トラブルを防ぎやすくなります。

また、事前に分筆後の利用計画や区画の割り振りを明確にしておくことで、トラブルを防ぐことが可能です。

離婚時は財産分与の対象になる可能性がある

婚姻中に取得した不動産や持分は、離婚の際に「夫婦の共有財産」として扱われ、財産分与の対象になる場合があります。

財産分与によるトラブルを未然に防ぐためには、あらかじめ所有形態と出資割合を明確にして、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

不動産の名義や共有持分の登記が夫婦どちらか一方であっても、夫婦の協力関係が重視されます。

なぜなら、妻も家計やローン返済を支えていた場合、夫婦共同の財産と判断されやすいからです。

夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、裁判へ発展して裁判官が夫婦の貢献度を考慮して、財産分与の割合を決定します。

財産分与に関するトラブルを防ぐには「婚姻中の財産管理」「共有持分の登記」「ローン返済負担の明確化」が不可欠です。

離婚を視野に入れる状況になった場合は、早期に専門家(弁護士・司法書士・不動産会社)などへの相談を検討しましょう。

共有持分を第三者へ売却した後に起こる可能性のあるトラブル

共有持分を第三者へ売却した後に起こる可能性のあるトラブルを解説します。

第三者への売却は、新たな買主へ持分の権利が渡ることです。

売却後は、元の共有者と新たな共有者との管理トラブルに発展する可能性があります。

共有持分を第三者げ売却した後に起こる可能性のあるトラブルは、以下の通りです。

- 新共有者「共有物分割請求」を起こす可能性がある

- 管理方法をめぐるトラブルが新・元共有者で起こる可能性があり

売却した場合は、どのようなトラブルが起こる可能性があるのかを把握しておくことで、未然に防ぐことができます。

たとえば、管理方法は元の共有者と相談をおこない、書面化などの対策をおこなうことで新たな共有者とのトラブルを防ぐことが可能です。

「共有物分割請求」は、分割請求の制限などを取り決めておくことで、売却後のトラブルを防げます。

ただ、契約書や合意書が必要になるため、弁護士や不動産会社のアドバイスを受け、進めることが重要です。

共有持分の売却後は新共有者が「共有物分割請求」を起こす可能性がある

共有持分の売却後は、新共有者が「共有物分割請求」を起こす可能性があります。

共有物分割請求権は、他の共有者が分割や売却を望んでいない場合でも、法的手続きによって進められる手段です。

民法第256条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。引用元:WIKIBOOKS

新共有者の購入目的は、投資や転売としていた場合、自身の利益を最大化するために共有物分割請求を起こす可能性があります。

これによって元の共有者とのトラブルになる可能性があるため、事前対策や共有者間の取り決めが大切です。

事前対策や共有者間の取り決めには、主に以下の方法があります。

- 共有者と相談して売却先や譲渡先を選ぶ

- 売却条件や管理方法を取り決めて書面化する

売却条件や管理方法の取り決める書面の作成は、弁護士や司法書士などからアドバイスを得る対策が有効的です。

共有物分割請求が認められた場合は、強制的に物件の競売が実施される可能性があるため、望まない形で元の共有者が不動産を失うリスクがあります。

共有持分を第三者へ売却する際は、未然にトラブルを防ぐためにも取り決めについての書面化で対策をおこないましょう。

新・元共有者で管理方法をめぐるトラブルが起こる可能性がある

共有持分を第三者へ売却した後は、新・元共有者で管理方法をめぐるトラブルが起こる可能性があります。

なぜなら、不動産の管理や運用の方針について食い違った場合、修繕費用や使用ルールなどをめぐる対立が起こるからです。

たとえば、もともと兄弟で所有していた物件に、新たな共有者として投資家が参加したケースを想定します。

投資家は、収益を目指す目的で購入するため、リフォームや改修を進めたい場合があります。

一方で、兄弟は「費用をそこまでかけなくても良い」「まだリフォームなどは」必要ないなどの考え方の場合は、すれ違いが起こる可能性があります。

トラブルを未然に防ぐためには、事前に管理方法や費用負担の割合を明確にしておくことで、最小限に抑えられます。

また、新共有者へ管理方法などを記載した書面を売却前に確認してもらうことで、売却後のトラブルを防ぐことが可能です。

物件の「修繕計画」「将来の運用方針」を理解したうえで、新共有者に購入してもらうことが効果的といえます。

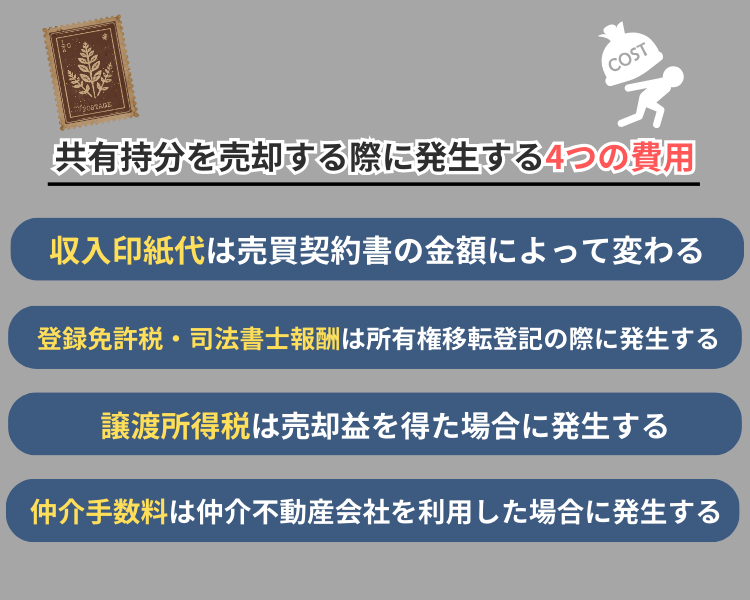

共有持分を売却する際に発生する4つの費用

共有持分を売却する際は「収入印紙代・登録免許税と司法書士報酬・譲渡所得税・仲介手数料」といった4つの費用がかかる場合があります。

事前に発生する費用を把握しておくことで、売却時に必要な総額を見積もりやすくなり、スムーズに売却を進めることが可能です。

| 収入印紙代 | 売買契約書を作成する際に必要で、契約金額に応じて変動します。 |

|---|---|

| 登録免許税と司法市報酬 | 共有持分の移転登記には登録免許税が必要で、手続きの代行を依頼する場合は司法書士の報酬も必要です。 |

| 譲渡所得税 | 持分の売却によって利益が発生した場合は、譲渡所得税として課税対象になる場合があります。 |

| 仲介手数料 | 不動産会社を通して買手を探す場合は、売買契約の成立時に仲介手数料が発生します。 |

費用の総額を踏まえたうえで、売却価格や手取り額を計算しておかないと、思わぬ出費で利益が減ってしまう可能性があります。

共有持分の売却をスムーズに進めるためにも、費用総額を正確に把握し、計画的に準備を進めましょう。

収入印紙代は売買契約書の金額によって変わる

売買契約書に貼り付けする収入印紙代は、契約金額に応じて変動します。

収入印紙は、持分を売却する際に「記載された契約金額」を基準に、課税額が決まります。

適正額の印紙代を支払わなければ、税務署から追加徴税を求められることがあるため、注意が必要です。

また、収入印紙を貼り付けなかった場合は、過怠税などペナルティが発生する場合があります。

過怠税は、収入印紙を貼り付けしなかった場合に、課せられるペナルティです。

収入印紙の貼り付けを忘れた場合は、税務調査などで発覚し、罰則として最大3倍相当の過怠税を課せられるリスクがあります。

収入印紙代は、印紙税額を正確に把握したうえで貼り付けすることで、不要なトラブルを防ぐことができます。

収入印紙代が適正かどうか不安がある場合は「司法書士・税理士・不動産会社」と相談しながら手続きを進めましょう。

所有権移転登記の登録免許税と司法書士報酬がかかる

共有持分の売却には、所有権移転登記の登録免許税と司法書士報酬が必要です。

司法書士への報酬は、移転登記を代行してもらう際に必要になります。

費用の負担や計算方法について、売主と買主間で意見が食い違った場合は、費用トラブルに発展するため事前に正確な費用算出が必要です。

所有権移転登記をおこなう際は、主に以下トラブルへ発展する可能性があります。

| 費用の負担 | 登録免許税と司法書士報酬を売主・買主間で折半するかについて、明確でなければ売買契約締結後にどちらが多く支払うのかなどのトラブルに発展する可能性があります。 |

|---|---|

| 費用算出方法の明確化 | 登録免許税は、物件の固定資産税評価額や持分割合を基準に計算されます。 高額な税額を請求された場合は、一方の当事者が不満を抱きやすくなります。 |

| 遅延による追加コスト | 手続きが遅延した場合、司法書士への報酬額が増えたり、必要書類の再取得費用が必要になる場合があります。 |

所有権移転登記の費用は、売主と買主間で認識が異なる場合があります。

たとえば「所有権移転登記の費用は買主が負担するのが一般的」「費用は売主も負担するのが当然」と登記費用をめぐる対立が起こります。

トラブルを避けるためには「どちらがどの割合で負担するか」などを売主・買主間で明確にしておくことが重要です。

また、手続きの日程などに遅延が発生すると追加コストが必要になる場合があるため、いつまでに進めるかについても相談をしておきましょう。

共有持分の売却利益を得た際は譲渡所得税がかかる

共有持分の売却利益を得た場合は、原則として譲渡所得税の申告と納税が必要になります。

申告漏れや、計算方法を誤ってしまうと、後から追加徴税を支払う必要があるため注意が必要です。

譲渡所得税の支払いには、主に以下の理由があります。

| 追加徴税を防ぐ | 売却益を得た際に確定申告を忘れると、税務署から追加徴税を受ける場合があります。 |

|---|---|

| 経費の計算ミスを防ぐ | 本来差し引ける経費を正確に計上することで、税額を抑えることが可能です。 領収書や契約書がない場合は、概算取得費(売却額の5%)で計算する場合もあります。 |

| 他の共有者と認識を合わせる | 取得費や譲渡費用をどのように按分するのか明確にすることで、共有者同士でのトラブルを防ぐことが可能です。 |

譲渡所得税の申告を正しくおこなうためには、売買契約書や相続時の評価証明書などを整理し、取得費や経費を正確にすることが重要です。

また、税理士や不動産会社などの専門家への相談することで、申告時のトラブルを防ぐことができます。

追加徴税や共有者間の対立を未然に防ぐには、正しい譲渡所得税を申告しましょう。

不動産会社を介した場合は仲介手数料が発生する

不動産会社を介して共有持分を売却した場合は、仲介手数料が発生します。

仲介契約の種類やいつ・どのタイミングで支払うのかを事前に把握することが大切です。

不動産会社へ依頼する場合は、仲介手数料に関する以下の項目を確認しておきましょう。

- 手数料の上限や算定方法

- 支払いのタイミングや分割払いの可否

- 共有者間で手数料を負担する割合

不動産会社への仲介手数料は、売買契約が成立した段階で発生し、売却価格や契約形態によって算定方法が変わる場合があります。

また、共有者間で手数料を負担する場合は、割合を決める必要があります。

「誰がいくら支払うのか」をあらかじめ決めておくことで、スムーズに手続きを進めることが可能です。

仲介手数料に関するトラブルを防ぐためには、算定方法や支払いタイミングなどを把握しておきましょう。

共有持分の売却に関するよくある質問

共有持分の売却に関するよくある質問を紹介します。

共有持分の売却に関する質問は「売却時の税金」「共有持分売却の相場」「持分を放置した場合のリスク」などが代表的です。

上記の疑問をあらかじめ整理しておくことで、売却時のトラブルや損失を最小限に抑えながら、スムーズに売却を進められます。

- 共有持分を売却した際は税金が発生しますか?

- 共有持分を売却する際の相場は?

- 共有持分を放置するとどうなる?

共有持分を売却した際は税金が発生しますか?

共有持分の売却で利益を得た場合は、原則として譲渡所得税や住民税が発生します。

売却時に得た利益計算は、取得費や経費を差し引いたうえで、所得(利益)があった場合です。

税金は、所得に対して課せられるため、確定申告書へ記載する必要があります。

確定申告方法や税金の計算方法がわからない場合は、税理士へ依頼して正しい税額の申告をおこないましょう。

共有持分を売却する際の相場は?

共有持分の売却相場は、通常の不動産価格より低くなる傾向にあります。

共有持分の売却相場が低下する主な理由は、以下の通りです。

- 共有持分は単独利用できない

- 需要が限られている

共有持分は、他の共有者も存在するため、単独で不動産を扱うことができません。

そして、一般的な不動産と比較して、共有持分は投資目的や転売目的で購入する人も少ないため価格が抑えられる傾向にあります。

共有持分は、複数の不動産会社への査定依頼することで、納得のいく価格で売却できる可能性があります。

共有持分を放置するとどうなる?

共有持分を放置するとさまざまなトラブルが増大する可能性があります。

共有持分を放置した場合に増大するトラブルは以下の通りです。

- 管理費や固定資産税の負担

- 不動産の老朽化

- 他の共有者から共有物分割請求を受ける

不動産を所有している場合は、固定資産税や維持費用などの管理費が継続的に必要です。

共有持分のみを放置していても請求が来るため、出費が増え続けます。

また、物件などの共用部などの修繕時期を迎えても、共有者同士で話し合いが進まなければ、建物の老朽化が進みます。

修繕せずに老朽化が進み続けると、売却時に不動産自体の価格が下落する可能性もあるため、放置せずに適切な対応をすることが大切です。

まとめ

今回は、共有持分の売却について解説しました。

結論、共有持分は個別権利のため、法律上単独での売却が可能です。

ただ、他の共有者へ共有持分の売却を相談しなかった場合は、トラブルに発展する可能性があります。

他の共有者へ相談なしで売却した場合は、不信感を抱かれたり、新旧共有者同士での対立が起こるかもしれません。

共有持分の売却をトラブルなしでスムーズに進めるには、売却時のリスクを把握したうえで進めましょう。