「再建築不可物件を売却する方法を詳しく知りたい。」

再建築不可物件の売却を検討されている方は、どのような売却方法が適切なのか気になっているかもしれません。

結論、再建築不可物件でも売却手段は複数あり、適切な対策を取れば早期に売れる可能性があります。

再建築不可物件は、通常の不動産と比較して売りにくい特徴や、建築基準法上の制約から価格が下がる傾向にあります。

主な理由としては、更地にした場合でも新しく建物を建てられない制限があるからです。

しかし、再建築不可物件の売却方法は「リフォーム・接道義務の確保・隣地所有者に売却・買取専門業者の活用」など複数存在します。

再建築不可物件を売却する場合は、事前にどのような売却方法があるかを確認してから選ぶことが重要です。

本記事では、再建築不可物件の売却方法と、売りたい時の対策や注意点を解説します。

再建築不可物件の売却方法を詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

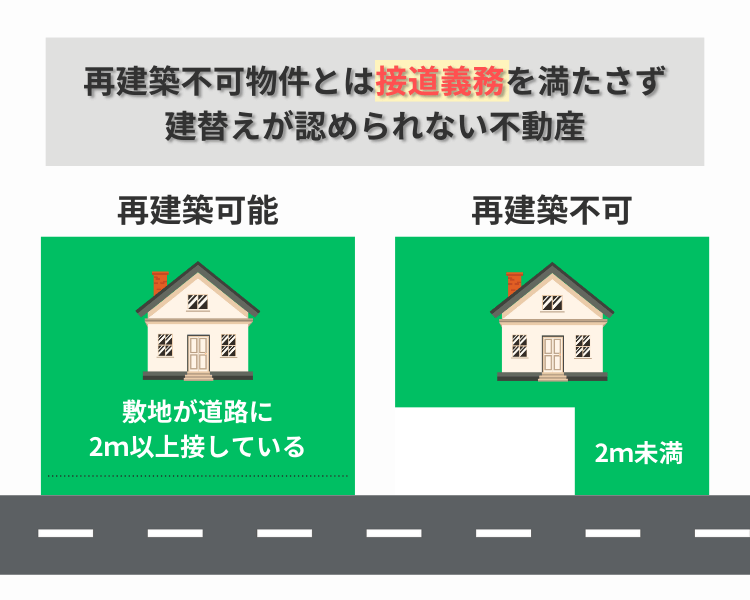

再建築不可物件とは接道義務を満たさず建替えが認められない不動産

再建築不可物件とは、接道義務を満たさず、法律上建て替えが認められない不動産のことです。

接道義務とは、建物を建築(新築・増築・改築)する際に、その敷地が原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないとする法律上のルールのことです。

接道義務は、建築基準法第43条(敷地が道路に2m以上接しなければならない)に基づく規定で、災害時の避難経路確保や建物間の安全性・快適性を維持するために設けられています。

島根県土木部建築住宅課では、建築基準法第43条について以下のように解説しています。

平面的に道路と敷地が接しているだけでなく、一般的には人が通行できることが必要です。

※擁壁などで段差がある場合は、接道とはなりませんが、階段があり人が通行出来る場合は接道となります。

再建築不可物件とは、文字通り解体後に新たな建築物を建てることが法律上認められない不動産を指します。

再建築不可物件は、売却時に制約があるものの、権利関係や立地条件を整理しておけば対応策を講じられる可能性があります。

市街化調整区域にある場合は再建築不可になる

市街化調整区域に所在する物件は、開発行為や建築が厳しく制限されるため、結果的に再建築不可扱いとなるケースがあります。

都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定めます。

市街化調整区域では、都市計画法により原則として新築が認められず、特別な許可を得ない限り再建築が困難です。

市街化調整区域内の物件は、売却を考える際に専門知識や行政手続きの確認が欠かせません。

自身の不動産が市街化調整区域に該当するかは、市区町村で確認が可能です。

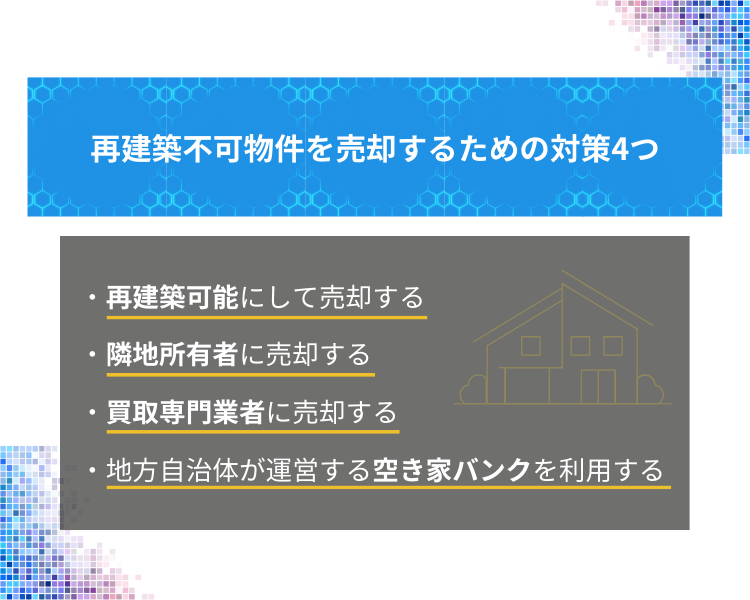

再建築不可物件を売却するための対策4つ

再建築不可物件を売却するための対策を4つ解説します。

再建築不可物件でも売却の手段はいくつか存在し、条件を整えたり、専門業者を活用することでスムーズな取引が可能です。

- 再建築可能にして売却する

- 隣地所有者に売却する

- 買取専門業者に売却する

- 地方自治体が運営する空き家バンクを利用する

再建築不可物件の売却方法は「接道義務をクリアする」「隣地所有者に売却する」「再利用に積極的な業者を探す」など、多角的な方法でアプローチできます。

売却を先延ばしにしてしまう場合は、固定資産税や維持費の負担が続くため、注意が必要です。

再建築不可物件を手放したい場合は、適切な手段で売却を検討しましょう。

再建築可能にして売却する

再建築不可物件は、接道条件などをクリアし再建築可能となるよう整備するなどの対策をおこなえば、売却をおこなえます。

再建築可能にする方法は、以下の3つです。

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| セットバック | 道路幅が4m未満の場合であっても「42条2項道路(いわゆる2項道路)」に指定されている場合、敷地の一部を道路として後退(セットバック)することで事実上の4mを確保する方法があります。 セットバック後、残った敷地の広さが十分あるか、建ぺい率や容積率が問題ないかなどを併せて確認が必要です。 |

| 隣地を一部買収 | 敷地が道路と2m以上接していない場合、隣地所有者と交渉し、一部の土地を購入して敷地を広げることで接道義務を満たす方法があります。 隣地取得の難易度や費用が大きいケースも多いので、事前に綿密な話し合いと費用対効果の検討が必須です。 |

| 接道義務の特例申請 | 密には接道していない敷地であっても「やむを得ない事情」と「安全上、防火上及び衛生上支障がない」と特定行政庁が判断した場合に建築を認める例外規定(いわゆる43条但し書き許可)があります。 |

再建築不可物件は、隣接地を一部買収して接道幅を確保、セットバックして道路幅員を満たすなどの対策をおこなうことで売却できます。

ただ、再建築可能にするためには手間と費用が必要です。

手間や追加コストが発生する一方、再建築可能になれば買主は自由に建物を建替えられるため、物件の資産価値も上昇する可能性があります。

再建築可能にする際は、自身にとって適切な方法を確認して、売却を検討しましょう。

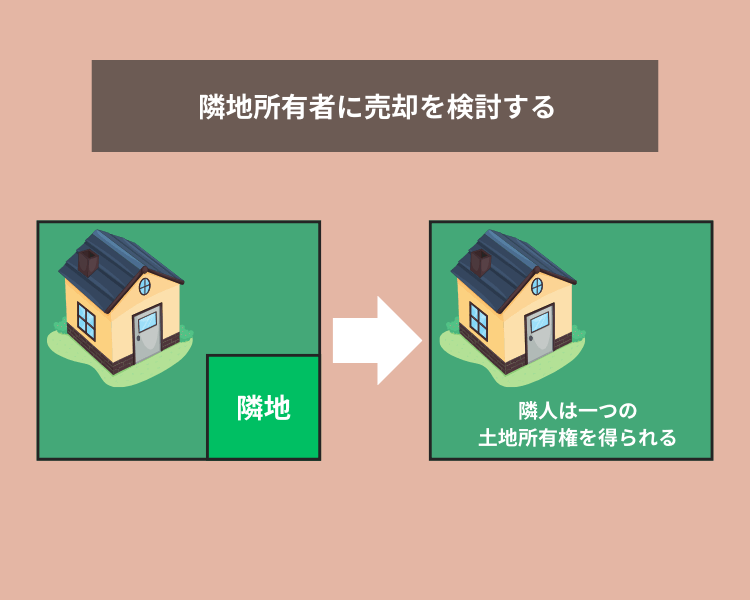

隣地所有者に売却を検討する

再建築不可物件を隣地所有者に直接売却する方法は、取引がスムーズに進みやすい現実的な選択肢の一つです。

隣地所有者は、土地を拡張して使えるメリットがあり、再建築不可物件であっても利便性向上のために購入を検討しやすい傾向があります。

再建築不可物件を隣人へ売却する場合は、売主側と隣人(買主)側に以下のメリット・デメリットがあります。

| 売主(再建築不可物件の所有者) | 隣人(買主) | |

|---|---|---|

| メリット | ・売却までの期間が短くなる ・内覧・広告などの手間が省ける | ・土地の有効活用・拡張が可能 ・資産価値向上の可能性 ・地域の環境維持 |

| デメリット | ・価格交渉で不利になる場合がある ・提示金額に納得しづらい場合がある ・境界トラブルが発生するリスク | ・追加コスト(境界確定・測量費など)がかかる ・隣地全体を建替え可能にするには時間・手続きが必要 ・融資が通りにくい可能性がある (買主自身が全額自己資金で賄う場合) |

隣地所有者への売却は両者にとってメリットがあるため、市場に流通させるよりも短期間で取引が完了するケースが期待できます。

ただ、隣地所有者に売却する方法は、隣人の買取意思や資金力があるかの確認が必要です。

隣地所有者へ売却を検討する際は、売却したい理由を伝えて、買い取る意思があるかの確認をおこないましょう。

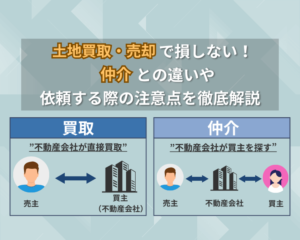

買取専門業者に売却する

再建築不可物件は、買取専門業者への売却を選択すれば、スピーディーかつ確実に現金化が可能です。

買取専門業者は、再建築不可物件をリノベーション用や投資用として活用するノウハウを持っているため、市場価値が下がる物件でも買い取るケースがあります。

- リノベーションを施して投資家に売却する

- 買取専門業者が賃貸として運用する

- 駐車場や資材置き場として活用する

ただ、買取専門業者への売却価格は、仲介業者と比較して低くなる傾向があります。

買取専門業者と仲介業者へ依頼する際の違いは、以下の通りです。

| 比較項目 | 買取専門業者への売却 | 一般市場での売却(仲介) |

|---|---|---|

| 買取価格の傾向 | 一般市場価格より低めに設定される傾向がある。 | 一般的な相場に近い価格で売却できる。 (ただし、再建築不可であるため売却に時間がかかる) |

| 売却スピード | 直接買取のため短期間で現金化できる。 | 買主が見つかるまでの期間が必要になる。 |

| 手続きの煩雑さ | 買取業者との直接交渉で済むため、手間が少ない。 | 広告、内覧対応、価格交渉などが必要になる。 |

| 主なメリット | ・迅速な売却が可能 ・物件の瑕疵(かし)をまとめて引き受けてもらいやすい | ・相場に近い価格で売却できる可能性 ・複数の買主と交渉可能 |

| 主なデメリット | ・価格が低くなりやすい ・複数業者の見積もりを比較検討しないと損をする | ・成約までに時間と手間がかかる ・売れ残るリスクもある |

買取業者への売却は、一般市場価格より低めに設定される一方で、短期間での売却と現金化が可能です。

そのため、買取専門業者への依頼は、再建築不可物件を確実かつ早期売却したい方におすすめな選択肢となります。

地方自治体が運営する空き家バンクを利用する

自治体が運営する空き家バンクは、再建築不可物件でも意外な買主と出会える可能性を広げる手段になります。

空き家バンクは、地方移住や古民家再生を希望する個人・団体が積極的に情報を探しているため、通常の不動産サイトでは得られない反響を得ることが可能です。

国土交通省では、活用困難な空き家に関するガイドラインを公表しています。

活用が困難な状態に陥る前に、早期に空き家の所在を把握し、民間事業者等に情報提供することが重要。高齢化の進展に伴い、所有者に判断能力があるうちに、将来的な住宅の活用意向を明確にしておくように働きかける対策が求められる。

空き家バンクを活用することで市場とは異なる層の需要を掘り起こせるため、再建築不可物件の売却機会を拡大する有効な手段といえます。

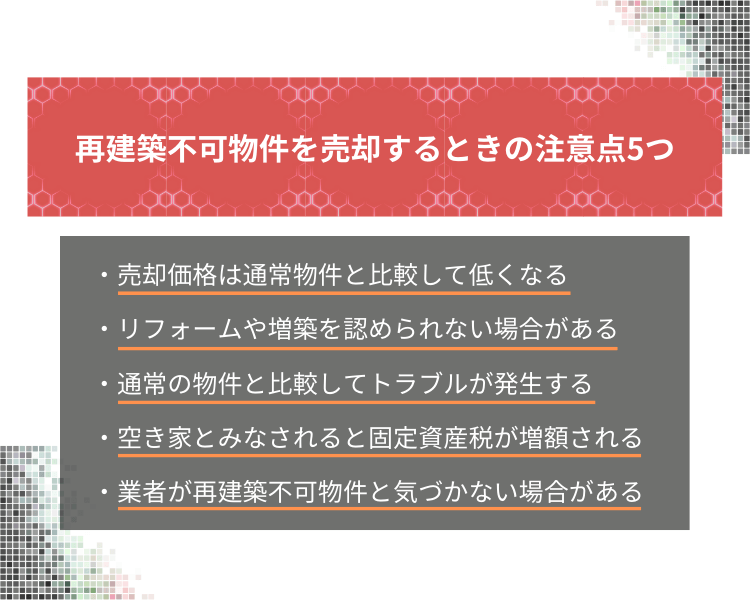

再建築不可物件を売却するときの注意点5つ

再建築不可物件を売却する時の注意点を解説します。

- 売却価格は通常物件と比較して低くなる

- リフォームや増築を認められない場合がある

- 通常の物件と比較してトラブルが発生する可能性

- 空き家とみなされると固定資産税が増額される可能性

- 業者が再建築不可物件と気づかない場合がある

再建築不可物件を売却する際は、通常の物件とは異なるリスクと価格面のハードルを理解した上で手続きを進める必要があります。

また、不動産取引に関するトラブル事例は、国土交通省が制作した「不動産トラブル事例データベース」で確認可能です。

データベースでは「キーワード検索」「トラブル事例項目」を選んで検索をおこなえます。

不動産トラブルに関する事例を確認したい方は、データベースも活用しておきましょう。

売却価格は通常物件と比較して低くなる傾向がある

再建築不可物件の売却価格は、通常物件と比較して相場より低くなる傾向があります。

なぜなら、新築や増改築が制限されるため、買主側から見れば将来的な利用価値が低いと判断されやすいからです。

国税庁では「接道義務を満たしていない宅地の評価」について回答をおこなっています。

通路部分を拡幅しなければ、建物の建築に対して著しい制限のある宅地なので、無道路地に準じた評価を行います。なお、無道路地として評価する際に控除する通路に相当する部分の価額は、通路拡幅のための費用相当額(正面路線価に通路拡幅地積を乗じた価額)とします。

接道義務を満たさない場合は、評価が下がるため売却価格が低くなる傾向があります。

再建築不可物件を接道義務を満たさずに売却する際は、市場価格より下がることを前提として考えておくことが必要です。

建築基準法の規定によってリフォームや増築を認められない場合がある

再建築不可物件は、現状の状態から大幅なリフォームや増築が法的に制限される場合があります。

大規模なリフォームや増築に該当する工事を無許可でおこなった場合は、建築基準法などに違反する可能性があるため注意が必要です。

建築基準法では、無許可で大規模な増改築をおこなった場合などに対し、以下の処分が科せられる可能性があります。

- 是正命令・工事停止命令

違反している建築行為を中止させ、元に戻すよう指示される。 - 除却命令

違反部分を取り壊して原状回復するよう命じられる。 - 罰則(罰金・懲役)

命令に従わない場合、建築基準法第99条等に基づき100万円以下の罰金または1年以下の懲役に処される場合がある。

※詳細は自治体によって運用や手続きが異なるため、必ず管轄の建築指導課や専門家に確認が必要です。

再建築不可物件であっても、内装の模様替え程度であれば問題ありません。

再建築不可物件の改修をおこなう場合は、事前に軽微なリフォームか、大規模な増改築かを建築士や自治体への確認が必要です。

通常の物件と比較してトラブルが発生する可能性がある

再建築不可物件の売買では、境界・接道問題や増改築の可否などを巡り、トラブルが発生しやすい点に注意が必要です。

再建築不可物件は、売主と買主の理解が一致しないケースが多々あるため、契約不適合責任を巡る紛争に発展する恐れもあります。

大阪府宅地建物取引士センターでは、再建築の売買契約に関するトラブル事例がまとめられています。

買主Aは、平成20年3月19日、宅建業者Y及びZの媒介で、宅建業者Xを売主とする中古の土地付建物(収益マンション)の売買契約(売買価格6,500万円)を締結した。Aは、当該物件が建築当時に検査済証を取得しておらず、再建築の際に同規模の建物が建築できない可能性が高いこと、過去に浸水事故があったこと、当該物の排水施設には汲み上げポンプが設置されていることについて、業者から説明を受けていないとして、府に苦情を申し立てた。

問題を回避するには、契約前に専門家の調査や法令確認を十分におこない、売買条件を明確にしておくことが重要です。

特例空き家とみなされると固定資産税が増額される可能性がある

再建築不可物件を放置した場合は、特例空き家に指定され固定資産税が増額される可能性があります。

なぜなら、行政によって「特定空き家」に指定された場合は「固定資産税等の住宅用地特例」の適用外となるからです。

「固定資産税等の住宅用地特例」とは、税負担の軽減を図るために設けられた措置のため、固定資産税などが減額されます。

しかし、特例空き家の場合は固定資産税などの減額措置を受けることができません。

固定資産税の増額を防ぐためには、再建築不可物件を放置せず、早期売却の検討や管理体制の見直しが必要です。

専門業者ではない場合は再建築不可物件と気づかない可能性がある

不動産売却の専門知識を持たない業者や個人が取り扱う場合、再建築不可物件であることを見落としてしまう可能性があります。

再建築不可物件の取り扱いは、建築基準法や都市計画に精通していないと、接道義務や法令上の制限を正確に把握しにくいからです。

特に築古物件や路地状敷地を扱う場合、建替え不能に気づかず売買を進めるケースが発生します。

再建築不可物件は、専門知識を持たないまま取り扱うと、トラブルや損害賠償問題が生じるリスクが高まります。

売却を検討する際は、接道条件や都市計画法などの要件を正しく理解する専門業者に相談し、リスク回避とスムーズな取引を目指すことが重要です。

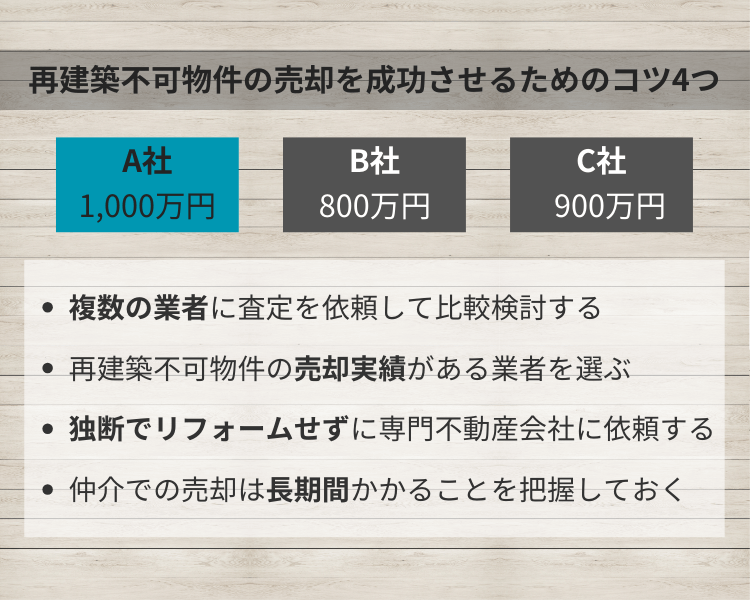

再建築不可物件の売却を成功させるためのコツ4つ

再建築不可物件の売却を成功させるためのコツを解説します。

- 複数の業者に査定を依頼して比較検討する

- 再建築不可物件の売却実績がある業者を選ぶ

- 独断でリフォームせずに専門不動産会社に依頼する

- 仲介での売却は長期間かかることを把握しておく

再建築不可物件は、通常の物件に比べて買主が限られる分「業者選び」「的確な市場価格の分析」が必要です。

また、不動産会社からの売却条件を確認することで、納得したうえで進められます。

再建築不可物件の売却は、複数業者の査定や専門ノウハウの活用など、いくつかのポイントを押さえて売却を成功に近づけましょう。

複数の買取業者に査定を依頼して比較検討する

再建築不可物件の売却を成功させるためには、複数の買取業者に査定を依頼して比較検討しましょう。

買取業者によっては、再建築不可物件の「評価基準」や「販売戦略」が異なり、価格や提案内容に差が生じる可能性があるからです。

複数社に相談して比較検討することは、有利な売却条件を得るために基本的かつ重要なステップです。

ただ、他社と比較して明らかに高値を提示する業者は、悪徳業者の可能性があります。

不動産会社を選ぶ際は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で確認をおこないましょう。

ネガティブ情報等検索サイトでは、過去の行政処分歴等の確認が可能です。

再建築不可物件の売却実績がある業者を選ぶ

再建築不可物件の売却を成功させるためには、売却実績がある業者を選びましょう。

実績のある業者は、独自のネットワークやノウハウを持っており、一般的の業者よりもスムーズに売却できる可能性が高まります。

再建築不可物件に精通していれば、適正価格の設定や買主に対する説得材料を用意しやすく、トラブルの回避が可能です。

なお、企業の紹介は公益社団法人全日本不動産協会などの団体から得られる場合があります。

過去に同種の売買を成功させた業者を選ぶことは、再建築不可物件の売却をスムーズかつ適切なアドバイスが期待できます。

独断でリフォームせずに専門不動産会社に依頼する

再建築不可物件は、独断でリフォームせずに専門不動産会社に依頼しましょう。

再建築不可物件は大幅な改築をする際は、自治体への確認が必要になるからです。

また、独断で改装費を投下しても、売却価格が予想通りに上がらないリスクがあります。

物件の価値を上昇させるためのリフォームをおこなう際は、専門家による売却戦略を優先して失敗のリスクを回避しましょう。

仲介での売却は長期間かかることを把握しておく

再建築不可物件は需要が限られているため、仲介による売却では長期間かかることを把握しておきましょう。

再建築不可物件は、通常の物件より買主が見つかりにくく、広告や内覧対応によって売却期間が延びる傾向があるからです。

特殊な条件を有する物件は、売却期間が通常の物件よりも平均で数カ月以上必要なもあります。

そのため、仲介で高値を狙う場合は時間的余裕を持ち、すぐに資金化したい場合は買取など別の手段と比較して総合的に判断する必要があります。

まとめ

今回は、再建築不可物件の売却方法について解説しました。

再建築不可物件は、一見売却が難しいと感じるかもしれません。

実際には接道義務をクリアする手続きを取ったり、買取専門業者や空き家バンクなど多様な方法が存在します。

再建築不可物件を放置した場合は、維持コストや固定資産税が増額される可能性があるため注意が必要です。

再建築不可物件は、買取専門業者や行政サービスを活用して、スムーズに売却を進めましょう。